继承弘扬先祖的传统器乐

深度品味遥远的千古绝响

名仕文化古筝艺术培训简章

中国民族乐器,浩瀚如烟海,灿烂若繁星,琳琅满目,美不胜收。古筝是我国最古老的民族乐器之一,关于它的起源,学术界历来众说纷纭,至今仍无定论。大体一致的观点一般认为最早的筝起源于战国时代的秦国。和“文房四宝”中的毛笔一样,据说这件优雅的古乐器竟也是秦国赫赫有名的大将蒙恬所发明。虽然这一说法在纯学术角度似乎未必可信,但筝出自秦国却是基本无疑的。

筝也叫秦筝,和古代的琴、瑟等同属于中国传统器乐中的弦乐器。三种乐器在源初很大程度上或许是没有明确界定和欣赏群体细致分工的,只是在漫长的历史发展过程中,由于其特定的音质意蕴和独特的文化内涵,才逐渐形成了鲜明的分类属别,最终区分结果是琴归文人、瑟入庙堂、筝流民间。

相传筝的前身是瑟,其变化系来自一个关于“筝”的故事:“秦人鼓瑟,兄弟二人争之,一破为二,故名筝(争)。”筝的起名,其声来自“争”字。这一说法,无疑给筝的发明披上了一层诗化的意象。

关于筝的出身,除了“蒙恬造筝”说,“争瑟为筝”说之外,还有“京房造筝”、“后夔造筝”、“西方传筝”等数家说法。而且其中每种说法都能在某种程度上自圆其说,并且还确有文献作证。但在当今社会,对古筝起源的科学结论还得有赖于中国音乐学、考古学、历史学等学科的深入研究和新的发现,才能下最终定论。

从现存的文献记载中,我们可以了解到,最迟在南北朝时代,古筝已经在我国广为传播了,甚至已开始传至高丽、日本等国。而到了大唐盛世,古筝艺术同样达至极盛的发展高峰。从当时文人墨客因听筝所获灵感写下的许多脍炙人口诗文中,我们就可以明晰地看到筝在当时的发展现状。 唐代诗魔白居易的咏筝诗——《筝》中有这样的句子:“云髻飘萧绿,花颜旖旎红。双眸剪秋水,十指拨春葱。楚艳为门阀,秦声是女功。……猿苦啼嫌日,莺娇语泥风。……慢弹迥断雁,急奏转飞篷。霜巩锵还委,冰泉烟复通。……歇时情不断,休去思无穷。……”从这些诗句中,古筝乐曲的优美与古筝技艺的精妙以及古筝意境的丰富便可见一斑。

其实在古筝艺术的漫长发展历程中,筝艺也不断趋于丰富和完善。特别是筝开始流入民间之后,跟地方性的戏曲、说唱以及民间音乐相融合,形成了许多各具特色的流派和风格。仅从气质、精神和演技手法上的迥异就可分为南北两派。而细致区分。在我国有影响的古筝流派主要有以下几派。

鲁筝。主要流传在山东鲁西南菏泽地区。风格刚柔并蓄,贯穿全曲。特点是发展了双手弹筝技巧和多声部音乐手法,以刚劲内在的气质和朴实优美的抒情性而盛名中外。代表曲作有《汉宫秋月》、《莺啭黄鹂》等。

河南筝。主要流传在河南南阳、泌县及邓县。风格特点是曲风激昂高亢,粗犷奔放;曲式结构严谨,乐句整饬,多用对称手法。代表作品有《打雁》、《陈杏元和番》等。

陕西筝。陕西筝主要以古长安为中心,向周边城市呈辐射状发展。演奏手法以按、颤为主,整体音韵铿锵,风格慷慨激昂、气度恢弘豪雅。代表曲目有《阳关三叠》《百凤朝阳》等。

潮州筝。潮州筝现在属于广东音乐中非常著名的乐种。演奏手法自成一格,历史悠久,风格独特,重在右手旋律清晰流畅,左手加花,利用按、滑、揉、颤等指法使之变化多端,整体显得细腻委婉。代表曲目有《寒鸭戏水》、《昭君怨》等。

客家筝。客家筝主要流行于今天的广东、福建、江西一带,结合粤地民乐,衍生于客家音乐。指法处理细腻,按、滑音特别丰富而有韵味。代表曲目有《出水莲》、《蕉窗夜雨》等。

浙江筝。浙江筝是我国各大筝艺流派的后起之秀。多以合奏或伴奏式在民间丝竹乐中使用,主要以江南丝竹乐套曲、民间小调以及民歌为内容,风格是音韵典雅含蓄,旋律流畅优美。代表曲目有《高山流水》、《将军令》等。

不同筝艺流派的存在,使得筝乐艺术显现出多姿多彩的时代风貌。 而不至于像筑、琴、瑟、箜篌等成为绝响,另外,筝能延续几千年不被淘汰,与它音质和音色具有的艺术特性也是密不可分的。而这种艺术特性,又与它的构造密切相关。粗浅地了解筝的构造:首先是筝具有一个较大的共鸣箱,使其所发出来的音质响亮,其次是它的雁柱较高,使其音色明亮,且弦数量多,使得音域更为宽广,音乐更富于变化,低音浑厚,中音圆润,高音清脆。同时,产生这样的音质和音色与它的许多特殊指法及变化也是分不开的。如:古筝演奏在按、滑、揉、颤等技法丰富表现。

再者,古筝在音乐风格上同样具有鲜明的民族风格。与其它民族乐器一样,古筝最能显示民族特性的是,它的调性调式也基本采用中国民族音乐常用的“宫宫、商、角、徵、羽”五声音阶。和古琴不同的是,它的定弦虽是用五声音阶,但左手却可以按出“4”、“7”半音,在这一音阶基础上演奏各种曲调的曲子,就自然既富于民族特色又有很强的音乐表现力。正如一些评论家所说:“民族音乐的某些突出的特点,在古筝上可以得到充分的发挥。特别是一些技法,如有一系列五弦上刮奏出来所形成的既优美又特殊的效果所引起的审美感觉,绝对是别的民族乐器所难以达到的。”

而古筝艺术最核心的表现力还是对旋律和情韵的异常重视。重旋律这一点在筝乐的艺术特性上是非常突出的,我们可以看到,古筝虽然由左右手同时演奏,但主要是右手的旋律弹奏,左手的作用是给旋律加以润饰,使旋律更加富于变化和完美。重情韵,则要从中华民族的音乐审美情趣与西方人的另类美学追求上去分析。

东方美学的一个鲜明特性就是重含蕴而不重直露,重神似而不重形似,重情韵而不重理性。无论是在绘画、书法和文学、园林乃至古筝等方面都概莫能外。古筝艺术在表演上自然不是炫耀技法,而是以情韵来表现内涵,在情感上追求丰富感人,旋律上尽臻韵味幽长。正如一些古筝家提出弹筝时左手的作用是“以韵补声”,即用颤、揉、滑、按等指法来表现旋律的韵味所指,而有些古筝评论家甚至认为左手创造出的韵味才是古筝音乐的灵魂。至少是东方音乐的灵魂。

鉴于对以上筝乐艺术特性的全面了解和对这一古器乐在民族音乐发展史上重要性的充分认识,为了能使古筝艺术在当代中国得到良好的发展;能使中国古筝在艺术表现力方面更加精湛、细腻和独特;能使中华民族音乐被更多的人所认识和喜爱;同时也为了能满足人们日益提升的回归型艺术欣赏需求和广大艺术爱好者的渴求。中国国际文化艺术交流协会暨北京名仕恒基国际文化艺术有限责任公司(简称“名仕文化”)出于再塑现代器乐艺术、弘扬中华民族优秀文化的历史责任感,特全面整合其自身的业界精英及人脉资源,以一对一的教学方式,彻底改变我们民族几千年来固有的教学模式,融合最新体验经济时代特征,以其最具人文感及人性化的教学理念,专门聘请名师开办古筝培训班。具体招生培训细则如下:

□培训内容:

一、 基本指法、乐理、练习曲

第一课 古筝的基本知识。重点阐明学习古筝所需要的五种能力,分别是:

1、 音乐形象感知能力;

2、 古典诗意想象能力;

3、 音乐审美领悟能力;

4、 古筝演奏表现能力;

5、 古筝艺术创造能力。

第二课 右手的基本指法。

第三课 综合练习(一)巩固基础知识 。选修或宏观了解美学概论、东方美学和哲学的类别关系等。

第四课 轻颤。

第五课 按音。

第六课 综合练习(二)轻颤和按音。

第七课 滑音。

第八课 花指。

第九课 综合练习(三)滑音和花指。

第十课 划弦。

第十一课 双劈。

第十二课 综合练习(四)花指和双劈。

第十三课 摇指。

第十四课 扫摇。

第十五课 综合练习(五)摇指和扫摇。

第十六课 分解和弦。

第十七课 了解古音。

第十八课 综合练习(六)熟悉七声和弦和五声区别。

第十九课 处理半音“4”。

第二十课 处理半音“7”。

第廿一课 综合练习(七)熟悉处理半音技法要领。

第廿二课 欣赏古典筝曲——《春江花月夜》。

1、了解该曲的十大分段标标题:夕阳筲鼓、花蕊布迥风,关山临却月、临山斜阳、枫荻秋声、巫峡干寻、筲声红树里、临江晚眺、渔舟唱晚、夕阳影里一归舟;

2、体验该曲典雅、轻快、细腻、流畅的旋律,品味其中绵延起伏和天人合一的诗歌意趣。

第廿三课 了解古筝的托、擘、抹、挑、连重托、大小勾搭、套指、滚、拂、拨、摇、撮等艺术指法。

第廿四课 欣赏古典筝曲——《渔舟唱晚》。体验古曲

“绝无客声”的清浊境界;对比流畅的滑奇变化; 体验古筝“急而不乱,缓而不断”的节奏疾徐; 品味古筝“响如金石”“轻而不浮”的脆轻音质。

第廿五课 了解古筝的压、按、滑、吟、点、空、走、弱音、制音、“流水”等特色手法。

第廿六课 欣赏用古筝演奏的《高山流水》。体验古曲中既圆、润、甜、脆又高洁雄美的美声匹配,因曲求音的刚柔虚实。具体明确轻、松、脆、滑、高、洁、清、虚、幽、奇、古、淡、中、和、疾、徐的具体弹奏要领。

第廿六课 名曲弹奏赏析。自己学弹一首古名曲,体验筝曲的优雅气韵和入微妙趣。具体备选曲目如下:《渔舟唱晚》、《纺织忙》、《平湖秋月》、《高山流水》(浙江)、《出水莲》(客家)、《浪淘沙》(潮州 轻三重六调)、《昭君怨》(潮州 重六调)、《粉红莲》(潮州)、《渔舟唱晚》、《南正宫》、《纺织忙》、《平湖秋月》、《浏阳河》、《翡翠登潭》、《雨溅梨花》、《山丹丹开花红艳艳》、《柳青娘》、《丰收锣鼓》、《采磨菇的小姑娘》、《平沙落雁》、《汉宫秋月》、《蕉窗夜雨》、《小桃红》、《梅花三弄》、《洞庭新歌》、《香山射鼓》、《欢乐的日子》、《瑶族舞曲》、《过江龙》、《浪淘沙》、《出水莲》、《雪山春晓》。

第廿七课 素质能力集中提升。重点巩固音乐形象感知、古典诗意想象、音乐审美领悟、演奏表现以及艺术创造等五大能力。

第廿八课 古筝演奏中的演奏姿式与演奏方法并一般技巧的提升以及需要注意和协调的身体部位特别说明。 ( 转自久久信息网: http://www.99inf.com/html/14428.html )

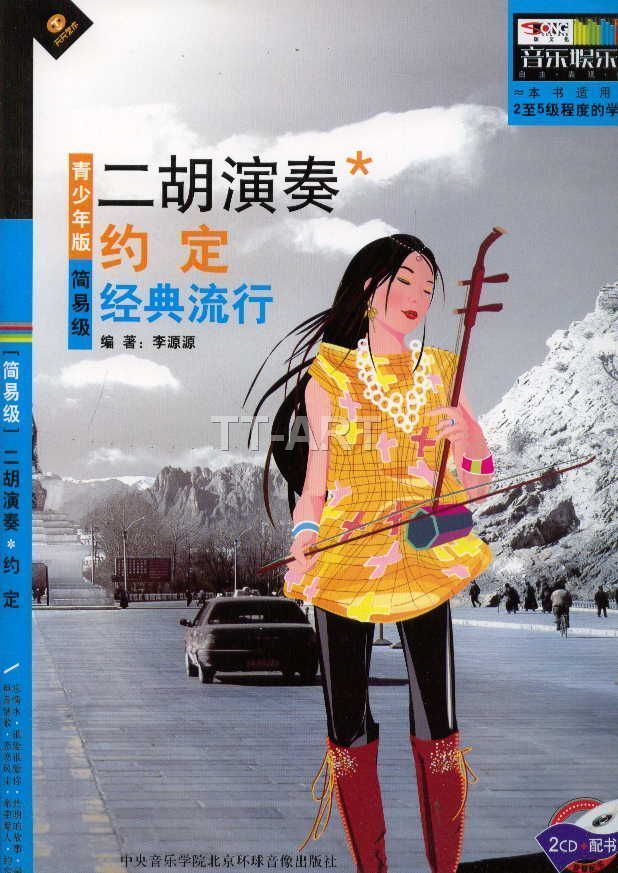

青少年简易二胡演奏—经典流行:约定(2C 1书)

北京环球音像出版社

价格:20元

电话: 17701034448 邮箱: cn010w@163.com 地址: 北京市海淀区颐和园路5号 京ICP备09108194号-3

Copyright©2006-2021 www.cn010w.com All Rights Reserved

京公网安备 11011202001714号

京公网安备 11011202001714号